オンプレミスのクラウドへの拡張と移行を簡単低コストで実現するプラットフォームソリューション「Nutanix Cloud Clusters」(NC2)とは?[PR]

オンプレミスのシステムを発展させる手段として、クラウドとの連携や移行を検討している企業は多いことでしょう。

例えば、災害や障害を想定したオンプレミスのディザスタリカバリ用システムとしてのクラウド利用は非常に有効です。

あるいは、月末処理やソフトウェア開発のテストフェーズなど一時的に多くのワークロードの処理が求められるときの柔軟なスケーリング対応としてのクラウド利用、そしてシステムのモダナイゼーションやコスト削減のためのクラウド移行も、クラウド利用の代表的なユースケースと言えます。

仮想マシンの変換やネットワーク仮想化の課題

ただし、いずれのクラウド利用ケースを実現しようとする場合でも、以下のような解決すべきいくつかの技術的課題に直面します。

- クラウドに合わせて仮想マシンを変換しなければならない場合がある

- クラウドに合わせた高可用性設定など、システム構成を見直さなければならない場合がある

- クラウドとの連携や移行の際に、ネットワークのL2延伸の実現や、IPアドレスの重複の解決をしなければならない

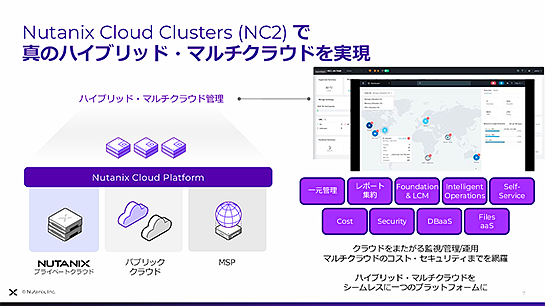

こうしたオンプレミスとクラウドとの連携や移行において発生する課題を、統合的な管理画面とツール群などを用いて迅速かつ低コストで解決し、ハイブリッドクラウドやクラウド移行を実現するソリューションが、Nutanixの「Nutanix Cloud Clusters」(以下、NC2)です。

Nutanixは、分散ストレージを備えたスケーラブルな統合仮想化基盤であるハイパーコンバージドインフラのベンダとして注目されてきました。

現在同社はその技術を発展させ、オンプレミスやクラウドに依存しない包括的なクラウドプラットフォームを構築できるソフトウェアおよびサービス群「Nutanix Cloud Platform」を展開しています。

NC2はこの包括的なNutanix Cloud Platformの枠組みの中で、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド、オンプレミスからクラウドへの移行などの管理、監視、運用、コスト、セキュリティなどを統合的に提供するソリューションとなっています。

Nutanix Cloud Platformへの移行ツール「Nutanix Move」

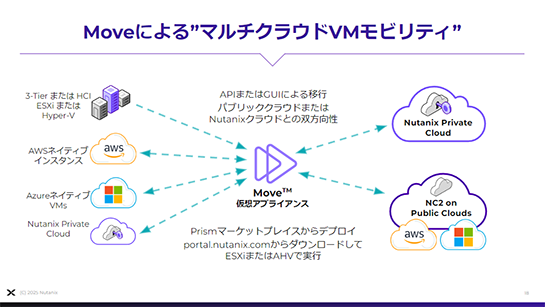

Nutanix Cloud Platformには、オンプレミスからクラウドへの移行専用ツール「Nutanix Move」が用意されており、簡単かつ短期間でNutanix Cloud Platformへの移行を完了させることができます。

Nutanix Moveを用いることで、vSphere ESXi(AWS上に展開されたVMware Cloud on AWSを含む)やHyper-V、Amazon EC2、Microsoft Azure VMなどの環境から、Nutanix Cloud Platformにビルトインされた仮想化ハイパーバイザであるAHVへの容易な移行が可能です。

移行先としてパブリッククラウド上に展開されたNutanix Cloud PlatformであるNC2環境を指定することで、AWS、Microsoft Azureへの移行も可能になります

クラウド移行にあたり既存システムのアーキテクチャの変更などは不要です。Nutanix MoveとNutanix Cloud ManagerがAWSやAzureなど移行先クラウドにおけるシステム構成を作成し、インスタンスのプロビジョニングやVPC/vNETなどの仮想プライベート空間を設定、移行を行ってくれます。

これにより短期間で移行を実現できるだけでなく、AWSやAzure上に移行されたシステムはNutanix Cloud Platformを基盤としているため、自動的にデータセンター上の異なるラックにインスタンスが分散された高い可用性、分散ストレージ技術を用いたスケーラブルなストレージなどによるレジリエンス、高い統合率とストレージ性能などを実現します。

ネットワークのL2拡張やIPアドレス重複も解決

ネットワーク環境もそのまま移行されます。具体的にはオンプレミスからクラウドへL2の延伸を実現することで移行においてオンプレミス環境とクラウド環境をシームレスに接続。

さらに、オーバーレイネットワーク技術を用いることでオンプレミスとクラウドで同一のIPアドレスが重複することを可能にします。

NC2ではこれらの技術や機能により、オンプレミスからクラウドへの移行においても、オンプレミスとクラウド環境を連携させたハイブリッドクラウド環境においても、リソースの柔軟な構成や配置を可能にします。

2種類あるディザスタリカバリへの対応

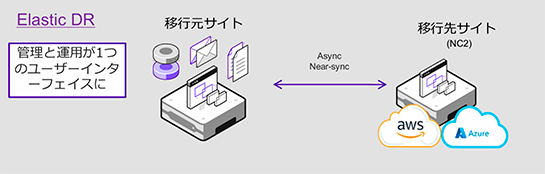

NC2のもう1つの代表的な機能が「Multicloud Snapshot Technology」(MST)によるディザスタリカバリ機能(Elastic DR)への対応です。

Elastic DRでは、移行元のサイトのシステム構成情報およびデータを、ディザスタリカバリ先のサイトへ同期的に、もしくはほぼ同期的に転送します。

そして障害発生時にどのくらい迅速にディザスタリカバリサイトを立ち上げるか、というシナリオに応じて2つのモードが存在します。

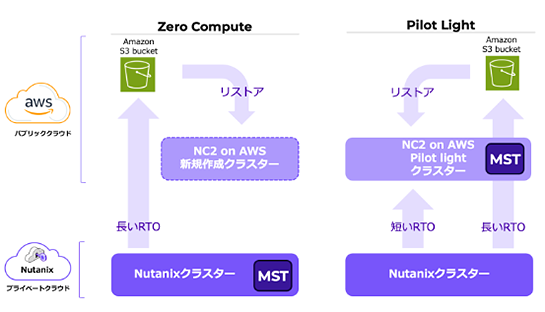

1つは、障害発生時にある程度のRTO(Recovery Time Objective:目標復旧時間)を許容する場合に対応する「Zero Compute」です。

Zero Computeでは、ディザスタリカバリに必要なデータをすべて移行先のオブジェクトストレージに同期しておきます。そしてディザスタリカバリサイトの起動時にNC2クラスタのプロビジョニングから開始し、起動します。

上図右の「Pilot Light」は、移行先にデータを同期しておくのはZero Computeと同じですが、同時につねに最小限のクラスタが起動しています。

これにより障害発生時には短いRTOでディザスタリカバリサイトが立ち上がり、すぐに切り替えることができるのです。

つまりZero Computeは長いRTOを許容することで通常時は非常に低コストで運用でき、Pilot Lightでは最小限のインスタンスの費用がつねに発生するけれども障害発生時にはすぐにディザスタリカバリサイトが起動するという特徴を備えています。

この2つのモードにより、NC2ではディザスタリカバリのニーズに応じた対応が可能になるわけです。

負荷に応じたスケールだけでない自動化ツール「X-Play」

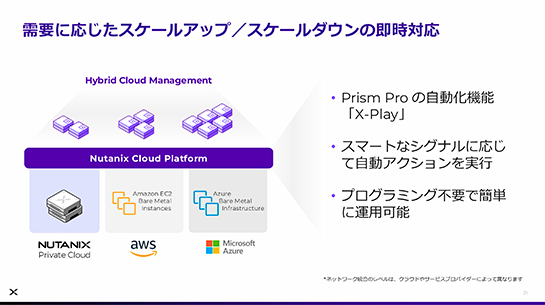

NC2によって容易にハイブリッドクラウド構成を実現した上で、負荷に対して自動的なスケールアップ、スケールダウンを実現する際には自動化機能「X-Play」が利用可能です。

X-Playは負荷に対応した単なるスケールアップ、スケールダウンツールではなく、アラートやイベント、時間、Webhookなどのさまざまなトリガーに対してアクションを設定、実行できる自動化ツールです。

負荷に対してコンピュートやストレージをスケールさせるだけでなく、アラートに対してメールやメッセージの配信、業務時間外の仮想マシンのシャットダウン、一定のキャパシティに達した場合のレポートの作成など、さまざまなワークフローをノンプログラミングで設定し、運用の自動化や効率化を支援してくれます。

Google Cloudへの対応も発表

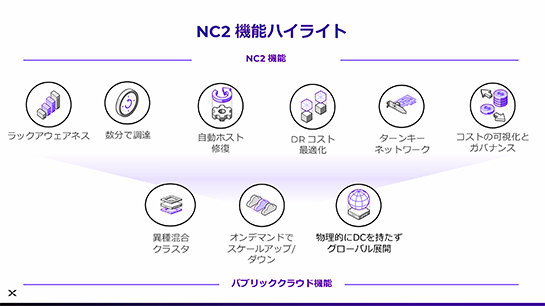

ここまで紹介してきた機能だけでなく、NC2にはその他にも多くの機能が用意されています。

そしてNC2を含むNutanix Cloud Platformは、2025年内に新たにGoogle Cloudにも対応することが発表されました。これによりNC2の利用用途はさらに広がることになります。

今後オンプレミスとクラウドを連携させるハイブリッドクラウドや複数のクラウドを連携させるマルチクラウドは多くの企業でより重要なシステム構成となっていきます。

NC2はその優れたソリューションとして選ばれていくことになるでしょう。

≫クラスタソフトウェアでハイブリッドクラウドをシンプルに | Nutanix

(本記事はニュータニックス・ジャパン提供のタイアップ記事です)

あわせて読みたい

IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた 2025年版[前編] ~ ネットベンチャー、ゲーム、メディア系

≪前の記事

クラウドインフラのシェア、AWSが30%に巻き返す。Azureは2ポイント下がって20%に後退、2025年第2四半期、Synergy Researchの調査結果