ストレージにおける破壊的テクノロジーの予感。VMwareの仮想ストレージアプライアンス

サーバ仮想化において、稼働中の仮想マシンを物理サーバ間でダウンタイムなしに移動できるライブマイグレーション機能(具体的にはVMotionやXenMotionなど)は、仮想化システムの柔軟性や可用性、効率性を実現するためのカギとなる機能です。

ただし、ライブマイグレーション機能を実現するためには、NAS(Network Attached Storage)やSAN(Storage Area Network)などにより、物理サーバ間でストレージを共有しなければならないという条件があります。仮想化が普及するにつれ、これが共有ストレージの重要性を一層高めることとなり、ハードウェアベンダにとってストレージは売り上げも大きく成長が見込めるドル箱となっています。

しかし多くのIT機器が仮想化への道を進んでいるように、いまは物理的な存在として実現されている共有ストレージも、技術的にはソフトウェアによって「仮想ストレージアプライアンス」として物理サーバ上のプロセッサとHDD/SSDを利用することで実現できます。

VMwareがvSphere 5と同時に発表した「vSphere Storage Appliance」はまさにその、共有ストレージを仮想アプライアンスとしてソフトウェアで実現する製品です。これをインストールした物理サーバでは、物理的な共有ストレージを購入しなくても、ライブモーションなど共有ストレージを必要としていたあらゆる機能が利用可能になります。

SearchStorage.com.auの記事「VSphere Storage Appliance to replace mid-range arrays: analyst」では、アナリストが次のように指摘しています。

This is the beginning of one of the biggest shifts I have seen since Wintel displaced Unix and RISC.

これは、WintelがUnixとRISCにとって代わって以来、最も大きな転換の1つの始まりだ。

仮想ストレージアプライアンスは、ストレージ市場の破壊的テクノロジーとなる予感を秘めているのです。

仮想アプライアンスで共有ストレージを実現

vSphere Storage Applianceは、物理サーバに内蔵されているストレージを共有ストレージにしてしまうソフトウェアです。このソフトウェアを導入すると、物理的な共有ストレージを導入しなくても仮想化システムでライブマイグレーションを実現できるようになります。

VMwareはこのソフトウェアに「Shared Storage for Everyone」というキャッチフレーズを付けています。高価な(物理)共有ストレージを買わなくても、誰でも安くて簡単に仮想の共有ストレージが実現できるという意味を込めているのでしょう。

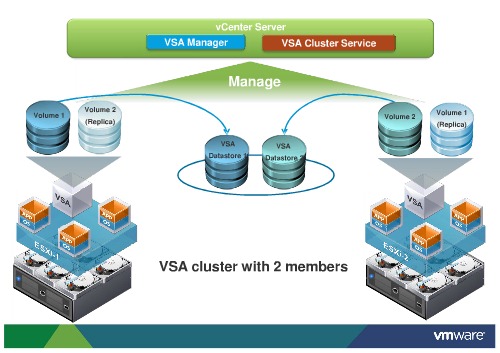

vSphere Storage Applianceの仕組みは比較的シンプルです。まず、利用するすべての物理サーバで、それぞれvSphere Storage Applianceの仮想アプライアンスを稼働させます。この仮想アプライアンスはNFSサーバとして1つのボリュームを公開します。各物理サーバで公開されたボリュームをたばねたものが仮想共有ストレージとなり、どの物理サーバからも利用可能になります。

vSphere Storage Applianceはもう1つのボリュームも管理します。こちらは、別の物理サーバの共有ボリュームのレプリカです。ある物理サーバがダウンしたときには、このレプリカボリュームがダウンしたNFSサーバのIPアドレスを引き継いで共有ボリュームとなります。そのため、仮想共有ストレージは物理サーバの障害が発生した場合でも問題なく処理を続けることが可能になっているのです。

vSphere Storage Applianceで実現された仮想共有ストレージは、vSphereで物理共有サーバを利用したときに実現する機能がすべて同じように実現されると説明されています。

実はすでに同様の機能が、ネットワールドの販売するソフトウェア「StorMagic SvSAN」でも提供されています。こちらはNFSの代わりにiSCSIを用いて仮想共有ストレージを実現しているようです。

ストレージもコモディティサーバによるスケールアウトに向かうか

仮想ストレージアプライアンスは、今後のプロセッサのマルチコア化による処理速度の向上や、SSDのようなI/O性能の高いデバイスの普及、ネットワークの高速化によって、それなりの性能を持った仮想共有ストレージが実現できるのではないかと想像できます。

それにより物理的な共有ストレージが必要となるケースは、徐々にハイエンドへと狭まっていくことになるかもしれません。

と同時に、処理は複数のサーバは分散していてもデータは物理的な共有ストレージに集中していたこれまでの仮想化システム構造から、ストレージも分散した複数サーバの内部ストレージを持ち寄って仮想的な共有ストレージを構成するような構造になる、というストレージの分散構造への変化も注目したいところです。

サーバにおいてコモディティサーバによるスケールアウトが主流になったように、ストレージでも分散したコモディティストレージによるスケールアウトへと徐々にシフトしていくと考えるとき(そのためにはまだブレイクスルーが必要であるにせよ)、そこで仮想アプライアンスが大きな役割をこれから果たしていくというのは十分あり得るシナリオではないかと考えます。専門家や関連ベンダの意見などを聞いてみたいところです。