GitHub、仕様駆動開発のワークフローを生成AIで実現するオープンソース「Spec Kit」を公開

GitHubは、GitHub CopilotやClaude Code、Gemini CLIなどの生成AIを用いたコーディングエージェントで仕様駆動開発と呼ばれる開発スタイルのワークフローを実現するオープンソースソフトウェア「Spec Kit」を公開しました。

仕様駆動開発はまず明確な仕様を作成する

仕様駆動開発(Specification-Driven Development)は、まず仕様を明確に作成し、その仕様を基に実装計画を立ててコーディングを行うという開発手法です。

Amazon Web Services(AWS)が7月に発表したコーディング支援ツール「AWS Kiro」がこの手法を採用しており、それがきっかけで注目されるようになりました。

参考:AWSがAIコードエディタ「Kiro」をプレビュー公開、VS Code互換。AIとチャットしながらプロダクトを開発

今回GitHubが公開したSpec Kitは、この仕様駆動開発のワークフローの実行を生成AIが支援してくれる仕組みを備えており、後述するようにGitHub CopilotやClaude Code、Gemini CLIで仕様駆動開発が容易に実現できます。

Spec Kitで仕様駆動開発を実現する方法

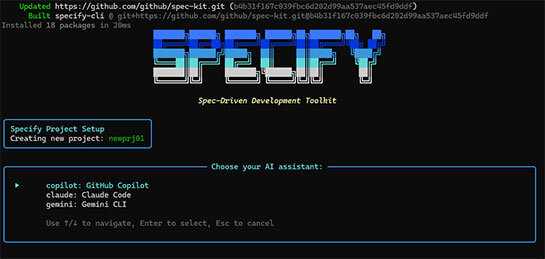

下記はLinuxのコマンドライン上でのSpec Kitの起動画面です(この画面からすると、このSepc KitはどうやらSpecifyという名前で開発されてきたようですね)。

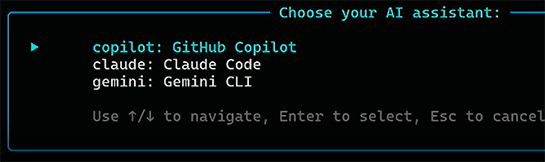

画面下部で、GitHub Copilot、Claude Code、Gemini CLIのいずれかを選択できるようになっています。

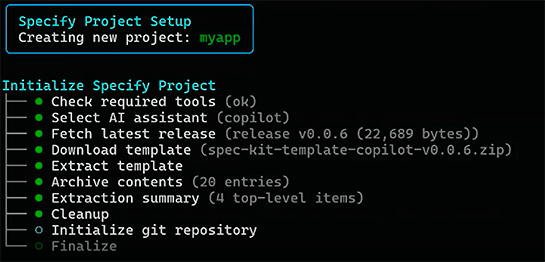

生成AIを選択すると、プロジェクトの環境設定が行われます。

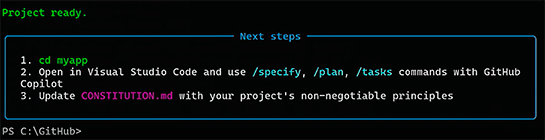

プロジェクトが準備できたら、Visual Studio Codeでプロジェクトをオープンします。そしてGitHub Copilotで「/specify」「/plan」「/task」コマンドが利用可能になっています。

Visual Studio Code上のチャット欄で「/specify」コマンドに続いて構築したい内容を自然言語で記述すると、コーディングエージェントが詳細な仕様案を作成してくれます。

「/plan」コマンドでは、仕様を基にコーディングエージェントが実装計画としてアーキテクチャ、使用する技術スタック、制約条件などの案を作成します。

「/task」コマンドでは、実装計画を実際のタスクに分解します。そしてそのタスクを実行することで実際にソフトウェアの構築が行われます。

GitHubはこの仕様駆動開発が、まったく新しいソフトウェアを作るケース、既存のシステムに機能を追加するケース、そしてレガシーシステムのモダナイゼーションのケースなどに適していると説明しています。

あわせて読みたい

JavaScriptランタイムのBunがユニバーサルなデータベースクライアントに。Bun.SQL命令ででMySQL/PosgrerSQL/SQLiteをサポート

≪前の記事

CSSで最も使われているフレームワークはTailwind、2位はBootstrap。レイアウトで苦労しているのはCSS Gridなど。State of CSS 2025